近日,我院钱欣教授团队陈玉龙博士在高分子领域顶级期刊《Macromolecules》上发表题为“Design of End-to-End Assembly of Side-Grafted Nanorods in a Homopolymer Matrix”的研究论文。陈玉龙博士为第一作者,钱欣教授为第一通讯作者,共同通讯作者还包括北京化工大学的刘军教授和美国德克萨斯大学奥斯汀分校的Venkat Ganesan教授,浙江工业大学为第一单位。该论文的全文链接为https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.macromol.8b00292。

《Macromolecules》是高分子领域最具权威和最有影响力的学术期刊之一,主要刊登高分子科学领域的原创基础研究,由美国ACS出版社出版,最新影响因子为5.914。

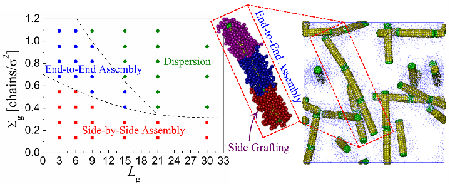

在聚合物基体中添加纳米粒子是改善或赋予聚合物材料特殊性能的关键。碳纳米管、金纳米棒等各向异性填料具有独特的力学及光电性能,其自组装形成的功能组装体能够展现出更加优异的整体协同性能,在聚合物纳米复合材料领域具有广泛而重要的应用前景。但是由于纳米棒的高长径比及强相互作用,通常会形成侧面对侧面(side-by-side)的平行聚集结构。本文提出,通过侧面接枝聚合物分子链去屏蔽纳米棒侧面之间的相互作用,使纳米棒能沿裸露的末端组装成头尾相接(end-to-end)结构。我们采用粗粒化分子动力学模拟去鉴定侧面接枝纳米棒发生头尾相接组装的条件,发现随着接枝链密度和长度的变化,纳米棒呈现出三种组装结构,即侧面对侧面、头尾相接及单粒子分散等结构,如图1所示。通过系统研究纳米棒周围接枝链构象特征,我们对其潜在的微观机理进行了深化认识。我们发现,纳米棒从侧面对侧面组装到头尾相接和单粒子分散结构的转变与接枝链构象的“蘑菇状”到“刷子状”转变(mushroom-to-brush transition)直接相关。在“刷子状”区(即高接枝密度下),纳米棒末端边缘侧面接枝链的扇出(splay out)效应将会遮住裸露的末端使其无法发生头尾相接组装。因此,只有在高接枝密度及低接枝链长度的条件下才能出现头尾连接的线性组装。总之,本文的研究将为实验上设计和制备具有头尾组装结构的聚合物/纳米棒复合材料提供思路和理论依据。

图1. 侧面接枝纳米棒随接枝密度和接枝链长度变化的相图(左)以及头尾相接组装的典型模拟快照图(右)。

该工作得到国家自然科学基金资助。