- 至真人物

正值学校开展“不忘初心、牢记使命”主题教育之际,本号正式推出“大材之光”人物专栏,倾情讲述浙工大材料人的大学使命、育人情怀、奋斗精神与一流担当,去细细品味和捕捉每一位材料人身心世界里的五彩光芒!

今天推出第五期——王旭老师。

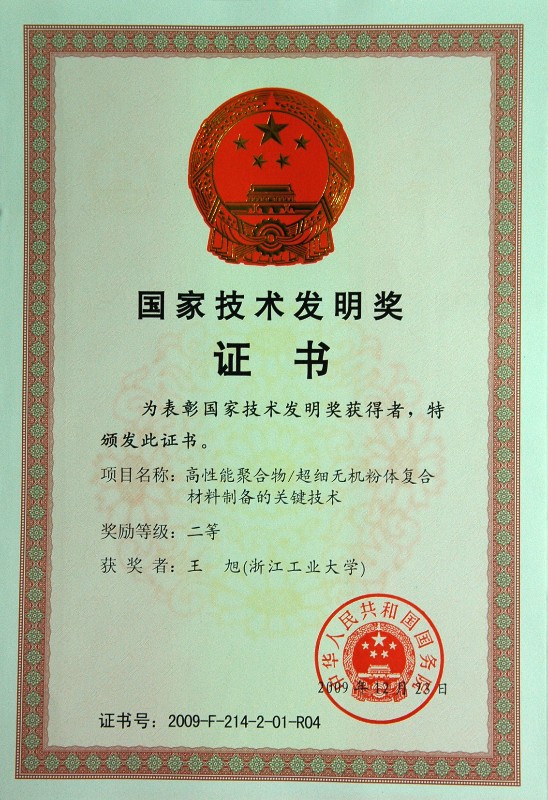

王旭,教授,博士生导师,毕业于四川大学高分子科学与工程学院,获博士学位。现任浙江工业大学材料科学与工程学院执行院长,民进省委会常委,省政协第十二届委员,中国轻工业绿色塑料助剂及应用重点实验室主任,浙江省复合材料学会副理事长,浙江省塑料工程学会副理事长,浙江省新材料研究学会副理事长,省“151”人才第一层次。2006 年在韩国化学研究所任高级研究员。研究成果先后获国家技术发明二等奖、中国石油化学工业协会技术发明一等奖、教育部科技进步一等奖等。所带领的课题组结合浙江省的高分子材料产业需求和学科发展趋势,主要开展高性能高分子复合材料、功能高分子和绿色塑料助剂的研究和应用开发。培养的学生先后多次获得“国家奖学金”和“省级优秀毕业生”等荣誉称号。

遇见工大:与高分子的不解之缘

20世纪80年代,改革开放政策开启了我国经济社会发展进步的康庄大道。在那个充满希望的年代里,光明的未来在肥沃的土壤里孕育,科技的春天在粗糙的枝干上发芽。一批批来自农村的青年告别故乡的“尘土”,乘着教育的“春风”,开启新的人生旅程。来自浙江东阳的王旭便是其中的一员。

▲王旭(左一)博士论文答辩时与黄锐老师合影

在成都科技大学和后来的四川大学,王旭遇到了影响他一生的恩师——黄锐。黄锐教授是我国著名的高分子研究专家,正是他真正带领王旭进入了高分子材料的世界。王旭在黄老师那里不仅学习到如何进行科学研究,更学到了如何为人处世,在那段难忘的岁月中,师生俩经常深入交谈,畅聊科研、工作和人生理想。

“这份深厚的师生情谊是一辈子的”,王旭深情地回忆到,“尽管黄老师对各方面的要求都很高,学生们都比较辛苦,但是年轻时候越辛苦,对个人以后的发展也更有帮助作用,这些都会成为未来发展路上的重要基石”。

就在王旭临近硕士毕业之时,出现了另外一位对他产生影响重大的老师,这就是时任浙江工学院(浙江工业大学的前身)轻工系主任的濮阳楠。濮阳楠老师告诉王旭,浙工大的工科特别是化工专业实力雄厚,发展中的工大求贤若渴,亟待优秀人才的加入。

▲刚参加工作时的王旭

就这样,王旭来到了杭州,他也欣喜地发现,当时的浙江工业大学非常重视高分子学科的发展,而且与地方各大企业都有着紧密的联系,这与王旭未来的期待不谋而合。在濮阳楠教授的带领下,进工厂、下车间,王旭开启了作为工科教师的工程实践之路。

扎根材料:甘为学院发展孺子牛

王旭的成长与发展可以说是和浙工大“材料”紧紧联系在一起,经历了从一个专业到一个学科再到一个学院的跨越式发展。

随着2013年材料科学与工程学院正式独立运行,王旭开始挑起学院发展的重任,2014年开始历任学院副院长(主持工作)、执行院长,他十分注重人才培养、科学研究、社会服务、文化传承,不断推进学院各项工作的科学发展。

他是至真学术文化的建设者。

尊重学术自由,追求学术卓越,营造富有个性特色的学术环境,这对于一个学院的发展至关重要。王旭用最大的努力推进教授治学,突出学术地位,支持教师的学术追求,同时还建立健全了一系列鼓励大学生参与各类学术活动的制度和办法。

▲王旭(前排右五)组织并参加2018年全国高分子材料科学与工程研讨会

浙江工业大学材料学院的“至真论坛”与“至真讲坛”,源自于学院“大材至真,大器至善”的院训,也正是在王旭的支持和推动下得以不断发展。

“至真论坛”主要邀请邀请国内外材料领域大咖,为师生讲授该领域最新的研究成果、发展趋势;“至真讲坛”则邀请嘉宾就材料相关某个领域与学院师生开展深入交流,特别鼓励青年教师进行跨学科的学术交流、思想碰撞,以产生新的学术研究灵感,促进学科交叉和新学科的培养。

截止到目前,两个论坛已经累计开展了150多期,相互补充、相得益彰,成为材料学院开展校内外学术交流的重要平台,对学院整体学术氛围的营造提供了很好的载体。

他是踏实服务师生的孺子牛。

面对纷繁复杂的日常行政事务,王旭十分注重从发展的角度审视各项管理事务,始终坚持以服务师生、助力师生发展的角度来看待各类体制机制的完善和科学化。

▲王旭在学院院训墙前

在处理行政事务时,王旭提炼出三个准则:换位思考、公平公正、包容欣赏。

对于换位思考,王旭解释道,“行政工作无小事,哪怕真的是一件‘小事’,对于当事人来说也肯定是一件‘大事’。”

“正如失去一台仪器,实验室可能无法运作;当师生的发展受到阻碍时,整个团队的发展也受到限制。”王旭表示,为了更好地帮助师生学术发展,我们都要尽力设身处地为师生着想。

作为院长,王旭在进行决策和判断时,会更加合理回应每个研究所、每个老师、每个学生的诉求。在这样的准则背后,其根本目的还是希望能为学院的发展营造公平公正的环境。

而在提到研究所的工作时,王旭谦虚地说道:“研究所的工作多亏了副所长们和研究所其他的老师们”。在实际工作中,他总是十分注重寻找“最大公约数”,把这个作为公平公正处理院内事务的一个关键要素。

▲王旭(前排左五)参加学院“四会四心”教工集体生日会

在与学院其他老师相处过程中,王旭始终怀着欣赏的眼光。“每个人的性格不同,发展要求和处事风格也不尽相同。在处理学术与科研事务时,我会欣赏每一个人的闪光点,在发现他人长处的基础上理解他的发展诉求”,王旭说到。

他是推进产学研结合的实践者。

高分子领域的产学研结合,是王旭始终认准的发展目标,而不断的实践又为他的发展和前进打下了重要的根基。

▲王旭赴捷克科学院高分子材料科学与工程研究中心

学术交流

王旭目前的研究工作主要分为两部分。第一部分,王旭表示:“我会更关注将课题组的核心技术与其它学科交叉,拓展技术的应用领域,如在生命健康领域等”,第二部分是更加重视应用研究与基础研究相融合,实现基础研究与应用研究互相促进、支撑,以解决行业发展中痛点问题和关键共性技术,开发影响行业发展的重大创新产品。

在大家的不懈努力下,当研究的高分子材料从技术走向产品,从产品走向市场,推动相关企业发展,最终提升整体产业发展水平的时候,王旭心中都会充满欣愉,他仿佛看着自己的孩子慢慢长大,怀有那份欣慰与喜悦。

▲王旭获得国家技术发明二等奖

王旭这种求真务实、注重实践的科学理念也影响着科研团队、研究所、乃至整个学院的发展路线。在他的带头下,近年来,浙江工业大学材料学院围绕产业导向、国家需求,研究特色愈发鲜明,学院各项事业取得了快速发展。

以王旭所在的高分子材料科学与工程研究所为例,这两年基础研究成果丰硕,研究所成员在Chemical Reviews、 Chemical Society Reviews、Advanced Materials、ACS Applied Materials and Interfaces、Carbon、Macromolecules、高分子学报等杂志发表科学研究、教学改革等论文120余篇,被SCI引用1500多次,授权国家发明专利85件,获浙江省自然科学三等奖1项;在工程应用领域,研究所的系列成果成功实现了产业化,成果获得浙江省、中国轻工联合会和中国纺织联合会等省部级奖项5项。

育人情怀,亦师亦友助学生成长

王旭一直强调:育人是大学老师的本分。他非常提倡言传身教,不管是在科研还是在教学上,都秉持着一贯严谨、科学的态度。

在科研上,王旭对学生始终严格要求。“科研绝非儿戏,细节决定成败”,他对科研的态度由此可见。特别是对于学生来说,最基本的就是关注实验的每一个细节,例如实验设计、准备过程、记录处理等。一个记录失误很可能会为后来的实验者造成不小的麻烦。

有一次,有位同学记下了这样一句话:“将30ml逐步加入”。王旭就立即提出了质疑:这里的“逐步”究竟是每分钟2ml还是每分钟10ml还是其它速度呢?看似“较真”的背后,实际上是对于实验细节的关注,而也正是这样一种对于细节的重视,使得一个又一个实验能顺利进行。

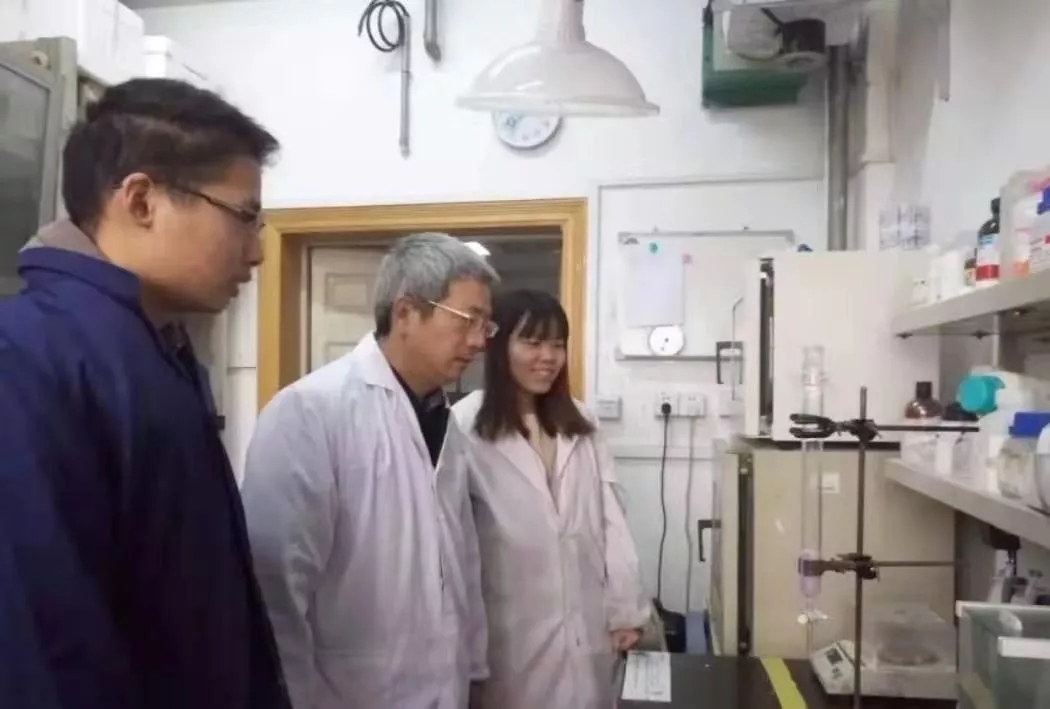

▲王旭(中间)指导学生开展实验

同时,他不仅注重对学生在学识、技能上的提升,而且也很注重他们全方位的发展。

在平时生活中,王旭就格外强调课题组集体意识的培养,鼓励大家将个人发展融入集体的发展之中,同时课题组成员之间也能够相互支撑,共同进步。

每逢佳节,王旭喜欢和同学们聚在一起。中秋、元宵等重要传统节日前后,他都会和同学们一起品尝月饼、汤圆等,分享一份节日的甜蜜与喜悦。其中也会有不少的幸运儿被王旭邀请到家中做客,请他们品尝“师母”的家常菜。

这种定期和不定期的聚会,已成为团队成员、在校同学和已毕业的学长学姐之间加强交流和联系的重要渠道,增强了团队内部的认同感和归属感。当同学们第一次加入课题组,王旭也会借“秋游”的机会将新老同学聚在一起,帮助他们相互了解和认识,增进感情。

▲王旭(左一)组织学生秋游

王旭带领学生参加的活动不只是为了团队凝聚力,同样也包含着王旭对于同学们进行“产学研结合”的期许。例如“春游”“秋游”不只是简单的外出,王旭往往还会联系合作企业,让同学们能够走出校园,对企业进行实地走访,加强对企业的了解与认知,同时深刻体会产学研结合的奥秘。

这样的活动在王旭课题组内早已成为常态,这对于学生的各方面发展起到了事半功倍的效果。

这种对学生的严格态度与对学生的深切关怀,共同交织成一个严格又亲切的师者形象。当谈到对学生的期望时,王旭眼中满是坚定和鼓励:“不论具体做什么,都希望他有理想抱负”。

行之笃之,思之定之。

作为科研工作者,王旭严谨宽厚;作为团队领导者,他亲切通达;作为师者,他传道授业。“大材至真,大器至善”正是他的真实写照。