2019年3月,浙江工业大学材料科学与工程学院党委启动“桃李育材”教职工先进事迹采编工作,组织在校大学生为全院每一位教职工撰写教书育人、管理服务的生动故事,以此践行“全员自觉追求卓越”的价值理念,弘扬“大材至真、大器至善”院训,号召全体教职工不忘从教初心、感受家校暖心、坚定发展信心、牢记育人恒心,在各自岗位上事必尽善、追求极致、争创一流。同时,通过这项活动,教育和引导全院学生坚定信念、见贤思齐、提高抱负,为成长为新时代的优秀青年而逐梦不止、奋斗不歇。

正值学校开展“不忘初心、牢记使命”主题教育之际,本号正式推出“大材之光”人物专栏,倾情讲述浙工大材料人的大学使命、育人情怀、奋斗精神与一流担当,去细细品味和捕捉每一位材料人身心世界里的五彩光芒!

唐谊平,男,中共党员,博士,副教授,硕士研究生导师。中南大学材料科学与工程学院硕士,上海交通大学金属基复合材料国家重点实验室博士,上海交通大学材料学院(流动站)、上海宝钢集团(工作站)博士后,美国明尼苏达大学化学系访问学者,现任浙江工业大学材料学院金属材料与表面工程研究所副所长,教工党支部书记。主要从事金属功能材料、表面改性、腐蚀与防护等方面的研究工作。曾主持三项国家自然科学基金(青年基金、面上项目、联合基金等)、三项浙江省自然科学基金面上项目、两项国家博士后基金项目、一项博士后特别资助项目,参与国家“863”、“973”等多项国家级、省部级及企业重大横向等多个科研项目,在国际知名期刊发表论文近80篇,申请发明型专利23项,其中授权12项。

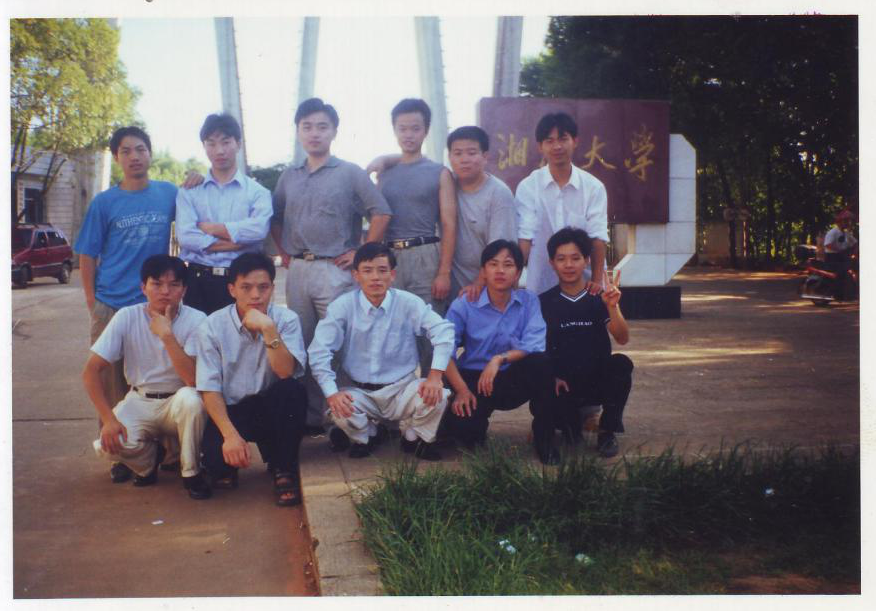

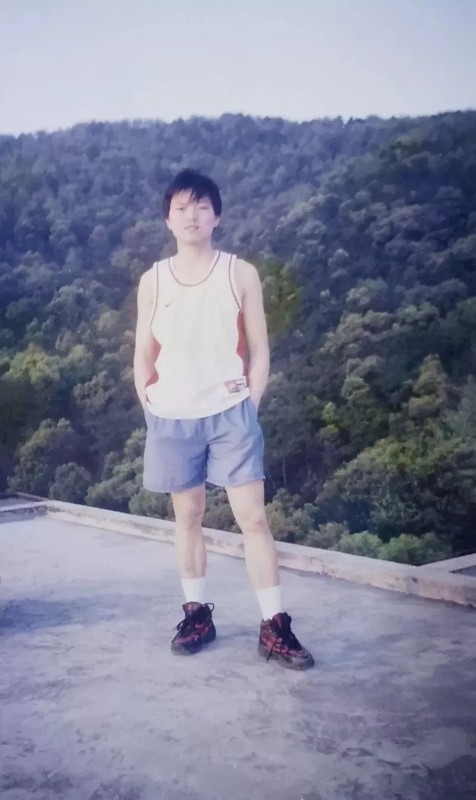

初见唐谊平,戴一副普通至极的黑色细边半框眼镜,神色平和,儒雅中又有几分亲切。在和唐谊平交流的过程中,他平静淡然,缓缓讲述了自己这些年的求学和从教生涯……本科阶段,唐谊平在湘潭大学化学化工学院的学习主要偏向化学方向。本科毕业后,唐谊平顺利考入中南大学材料学院攻读硕士学位。如愿进入中南大学金属材料专业学习的唐谊平,面对从化学到材料专业的转变,迎来了学术生涯的一个小挑战。原来,两个专业虽在研究领域上有所交叉和互为借鉴,但具体到某一研究内容则又是天差地别。再加之硕士研究生阶段对学术的要求与本科阶段不可同日而语,一向对自己有着高要求的唐谊平也不免犯了难。唐谊平回忆起初入中南大学的时光,说:“当时确实有点摸不着头脑,很吃力。但是又比较迷茫,不知道自己要做什么。”

“我就是总想做得更好一点,想让老师觉得,招了我这个学生,是个正确的决定。更重要的是我要把握好自己的学术道路”唐谊平回忆道。师从中南大学黎文献教授,唐谊平学到的不仅是材料领域的专业知识,更重要的是研究的方法和态度。唐谊平至今都还记得十几年前的一场关于测量转盘转速的实验,他的导师用简单至极的“土”办法得到了所需要的数据。“我的老师非常鼓励我们发挥创造性,很多看似觉得不可能完成的事情,其实有可能是因为没用心。”唐谊平说。

也就是这一份“用心”,让唐谊平不断前行,他像植物渴望阳光和水分一般迫切地汲取新知,快速地成长起来。

虽然经历了短暂的不适与迷茫,但唐谊平渐渐在具体项目的操作与实验中找到了感觉,完成了与材料学科的磨合,并结合自己跨专业的特点,出色地完成了硕士阶段的研究学习。

唐谊平如是说“跨专业是很麻烦,但是慢慢就会熟起来,慢慢就会好了,要不断地努力。”结束了硕士阶段的学习之后,唐谊平考入上海交通大学金属基复合材料国家重点实验室师从胡文彬教授攻读博士学位。

导师在科研工作上持之以恒、认真细致的严谨风格,对生活积极向上的乐观态度,以及真诚朴实的处世作风等言传身教让他受益终生。

他说:“每一个读博士的人都想在本领域科研上做出点能证明自己价值的东西,如果只是拿文凭,那这不是我们读博士做研究的人的初心。”

从本科到博士后的这一路上,他不断地在寻找自己的研究方向:从化学到铝合金,再到金属基复合材料,博士后开始做钢管涂层和防腐,现在又主攻金属功能材料。

这一路走来,不变的是他那一股不服输的劲儿。凭借着出色的学习能力和适应能力,他精于钻研,在国际知名期刊发表论文近80篇,在发明专利方面更是硕果累累,他申请发明型专利23项,其中授权12项。他曾先后主持三项国家自然科学基金、三项浙江省自然科学基金面上项目、两项国家博士后基金项目、一项博士后特别资助项目,可以说是既能研究 “埋地钢质管道外防腐涂层”,又能研究“多场耦合高性能锂氧电池”。相较于本硕博都研究同一方向的人来说,跨学科、多方向的研究生涯则赋予唐谊平开阔的眼界和交叉的学术思维,“能够以其他学科或其他方向的不同角度,来进行交叉学科的研究,这个是我比较擅长的。发挥自己的特长,把自己擅长做的东西做好、做强。”对于学术上未来的规划,唐谊平脚踏实地但同时又仰望星空:“除了手头上的一些项目,还想做一些有意义、有特色的事情。”他解释道,“有意义”是指能够贴近实际生活,在工业上有重大需求的研究活动;“有特色”则是希望能在某一个小领域打上自己的印记。”

当被问及“这一路上最值得骄傲的成果”时,唐谊平说:“我没有什么骄傲的,我做得太普通了,也太少了。”这也许就是一个科研人对自己的高要求,并将其作为一路上鞭策自己前行的动力。因为始终不满足于眼前的成就,所以始终对下一座山峰充满挑战的欲望和决心。唐谊平博士毕业后,进入了上海交通大学材料学院博士后工作站、上海宝钢集团有限公司博士后工作站。

当被问及“这一路上最值得骄傲的成果”时,唐谊平说:“我没有什么骄傲的,我做得太普通了,也太少了。”这也许就是一个科研人对自己的高要求,并将其作为一路上鞭策自己前行的动力。因为始终不满足于眼前的成就,所以始终对下一座山峰充满挑战的欲望和决心。唐谊平博士毕业后,进入了上海交通大学材料学院博士后工作站、上海宝钢集团有限公司博士后工作站。

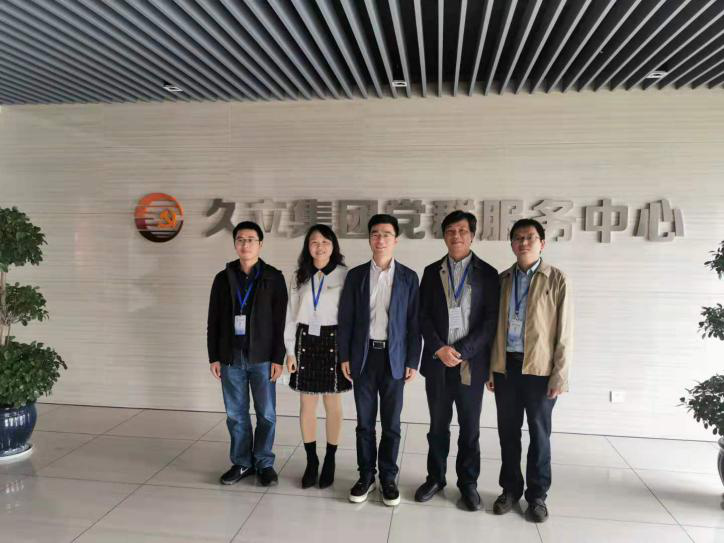

走出象牙塔,来到生产线,除了将自己的科学研究付诸实践之外,他也看到了工厂里的项目如何建设、规章制度怎样进行具体管理操作等。这个过程中,他切切实实地感受到了高校和企业之间的不同之处:“在学校里可能大部分精力是专注于自己研究的某一个小领域,但是到了企业里、社会上,就要求你懂得更多,还要懂得如何更好和人好好沟通,这个能力也是非常重要的。”

经过博士后阶段的尝试,唐谊平最终选择了高校。2010年,唐谊平从上海来到杭州,进入浙江工业大学,成为一名高校老师。

作为传道受业解惑的老师,对于唐谊平来说,任务更重、责任更大。“作为老师一定要与时俱进,要跟上学科前沿,把最新的知识、讯息都传授给学生。”在唐谊平看来,高校老师一定要在科研上对自己有所要求,但又不能只关注科研而忽视教学:“我觉得站在讲台上还是有责任感的。”说起唐谊平,学生们的评价除了“平易近人”与“幽默”之外,还有一个特点也非常突出,这就是认真严谨,他的一位研究生这样评价唐谊平,唐老师相当认真负责,我们不好好做研究会被 ‘教育’,学术上不准我们‘水’,会认真抓我们的开题和答辩。”

“看到学生能够成长起来,无论在工作中还是生活上,都一直保持优秀,我挺自豪、高兴的,至少没有‘误人子弟’。”唐谊平始终报以谦逊和谨慎的态度,与学生共同成长,并认为教育一直以来都是一件崇高且复杂的工作,。

自己在宝钢集团的博士后经历,唐谊平对于如何把人才培养和社会服务相结合:“学校、老师、学生要去服务社会,服务社会就需要我们具备各方面的能力,比如沟通交流的能力。”

因此唐谊平鼓励自己的学生多参加社会实践活动,在实践中感知社会温度、全方位锻炼自己的能力。当被问及比较看重学生的哪些品质,唐谊平说了三点:勤奋、用心、不服输。在唐谊平看来,他并不在乎学生的成绩好坏,而是更重视学生是否勤奋、用心,有没有那种“不服输的韧劲”。

师者父母心,唐谊平就是这样将自己对学术的认真态度毫无保留地传给学生。

夜深了,唐谊平还在电脑前,给学生的论文做着批注和修改。“回到家有时还要给学生看论文,自己也要看文献、处理投稿方面的事,就算是半夜也要及时处理掉。我们学院的老师在家里也是对着电脑,想着学校的事情。”

唐谊平的个性签名上躺着一行英文:Stay hungry, stay foolish. 求知若渴,虚心若愚。在他身上,张扬与儒雅并存,亲切与深沉同在,湘资沅澧水承载的文化基因早已溶入了他的血液中。

如果要问他的初心是什么?也许可以用绝不言败、绝不满足、绝不随意这三个词来诠释:对待学术难题绝不言败,对待学术成果绝不满足,对待学生绝不随意。

这当然也是古今中外无数优秀学者、师长的初心,正因为有无数这样的人存在,全人类的智慧才得以延续和发展,我们才得以站在巨人的肩膀上看世界。