2019年3月,浙江工业大学材料科学与工程学院党委启动“桃李育材”教职工先进事迹采编工作,组织在校大学生为全院每一位教职工撰写教书育人、管理服务的生动故事,以此践行“全员自觉追求卓越”的价值理念,弘扬“大材至真、大器至善”院训,号召全体教职工不忘从教初心、感受家校暖心、坚定发展信心、牢记育人恒心,在各自岗位上事必尽善、追求极致、争创一流。同时,通过这项活动,教育和引导全院学生坚定信念、见贤思齐、提高抱负,为成长为新时代的优秀青年而逐梦不止、奋斗不歇。

正值学校开展“不忘初心、牢记使命”主题教育之际,本号正式推出“大材之光”人物专栏,倾情讲述浙工大材料人的大学使命、育人情怀、奋斗精神与一流担当,去细细品味和捕捉每一位材料人身心世界里的五彩光芒!

李涓,中共党员,副教授。浙江大学本科、硕士,日本东京大学博士,日本九州大学综合理工学研究院博士后;2006年6月至今,浙江工业大学教师。研究领域为高频软磁及介电陶瓷的制备及性能研究、白光LED用荧光材料的研发、功能陶瓷的低温合成及快速烧结等,承担国家自然科学基金、国家重点研发计划子课题、浙江省自然科学基金和钱江人才计划等项目及企业横向,已发表SCI/EI收录论文50余篇。

李涓祖籍江苏无锡,长于苏州吴江。父亲退休前是语文特级教师,从事中学语文教学研究工作,母亲在中学图书馆工作,姐姐也是美术教育工作者。“我是在充满书香气的环境里长大,这样的氛围对我的影响不止是学习阶段,更是终身受益的。”

初中毕业,李涓以优异的成绩考入了苏州中学地区班。这座“府学千年,新学百年”的名校,培养了教育家叶圣陶、科学家李政道、钱伟长等杰出人才,在这座像大学一样的中学里,李涓第一次发现原来学习不仅仅是记记背背和刷题,更要“逐渐养成独立研究之能力”“能运用科学方法,自求创造”(1929年制定的《苏中学生修养标准》)。高中三年,在母校的红楼里、道山旁,处处留下了她孜孜不倦学习的身影。

高考选择专业时,李涓咨询了从事动力学与控制方面的研究、曾任苏州科技大学副校长的表姐夫的意见。表姐夫向她推荐报考材料专业,他坚信材料科学大有可为,说今后社会发展一定离不开材料科学的发展。因此,高考填写志愿时李涓放弃了原先打算报考华东政法大学法律系的计划,报考了浙江大学材料系。

那是1994年入校的第一天,学校横幅上竺可桢老校长的两个问题深深印刻在彼时刚成为大学生的李涓心中。

在担任班主任与新生见面时,李涓每次都会在第一次班会让大家思考:“我们来读大学,有两个问题应该问问自己,第一,到大学来做什么?第二,将来毕业后要做什么样的人?“。

在此后漫长的学习与科研生涯里,李涓也不曾忘记以这两个问题审视自己,并且把“我们人生的目的是在能服务,而不在享受。”作为自己的座右铭。

正是在这种平实的家国情怀激励下,李涓在学习和科研道路上脚踏实地、坚持不懈地前行。

虽然高考前决定第一志愿报考材料专业,但是实际上,当时的李涓还并不太明白这个专业究竟学些什么。

进入大学学习后,李涓回忆到:“在慢慢接触材料科学的同时,随着对专业的深入了解,发现自己对物理性质丰富、应用广泛的功能陶瓷材料非常感兴趣”,因此选择了从日本回国的陈湘明教授作为自己的导师。

陈老师严谨的治学态度、渊博的专业知识、平易近人的人格魅力对李涓影响深远。同时,李涓着迷于材料世界的神奇,对于材料的研究产生了真切的热爱。

兴趣是最好的老师。李涓从切实体验出发感觉到了兴趣的重要性,“在实际教学和育人过程 中,就更要发挥我们老师的作用,激发学生的兴趣,引导学生探索未知”。正是基于本科阶段的认真学习和刻苦钻研,李涓和师兄一起发表了署名的第一篇SCI论文(第三作者)。“这篇文章是对我本科期间参与研究的一种肯定,也给了我从事材料方面科学研究的信心。”李涓说到。正是从那时候开始,李涓决定报考研究生,在学术上继续深造。1998年,李涓以当年材料系研究生入学考试第一名的成绩如愿开启了研究生阶段的学习。

对于这段经历,李涓每次会以自己作为案例,来鼓励她的学生要对自己有信心,不断勇于尝试,“很多事情只有去做了才知道我们可以,如果一直停留在想上面,你可能就真的永远做不到”,李涓如是说。

2001年10月,李涓进入日本东京大学材料与工程系攻读博士学位。对于从事功能陶瓷研究的研究者来说,由于当时日本在这一领域的领先水平,大家都希望通过留学日本,来了解前沿动态,开拓学术视野。

而李涓报考东京大学,却是源于她与她的博士导师桑原诚老师的一次“偶遇”。1999年,桑原诚老师到访杭州,刚好看见当时还是研一学生的李涓在实验室压片。他看到正在做实验的李涓,便随口问李涓压过多少陶瓷片。李涓回答应该至少有一千片。他很惊讶,又马上询问了李涓的研究方向。

回国前,桑原诚老师特意对李涓说,如果以后想要读博士,可以联系他。对于这段经历,李涓的老师陈湘明教授就认为,“这个机会看似偶然,但事实上,机会总是给有准备的人,所谓的“偶遇”,其实是李涓天道酬勤的水到渠成。”

硕士期间,李涓立足高介电常数微波介电陶瓷这一受到广泛关注的领域,第一作者在欧陶等国际著名SCI收录杂志发表了三篇文章。

硕士毕业后,李涓便前往东京大学继续攻读博士学位,在博士毕业后李涓又到日本九州大学做了一年博士后。在日本,李涓迅速的克服了语言和文化的障碍,为更好在日本开展科研打下了基础。当时不会日语的她不仅积极参加学校组织的日语培训,还会抓紧一切机会和当地人交流,逐渐就能自如地进行交流了。

为此,她解释道,“学习其实是相通的,语言和科研是一样的,只要多学多用,你就可以掌握它,最终变成你自己的。”

求学日本是为了提升自己的专业技能与学术水平,虽然当时日本的科技水平和经济状况都优于国内,但是李涓并没有久居国外的打算。

她说“日本的材料科学学术水平很高,丰富的师资力量与良好的学术氛围使我获益匪浅,但是我想的更多是如何把学到的东西带回来,为国内的发展和人才培养做出点自己的贡献。”

2005年,在结束了日本九州大学综合理工学研究院的博士后工作后,李涓决定回国。回国后,李涓就职于浙江工业大学,曾担任浙江工业大学化材学院材料系副系主任、功能材料研究所副所长、院长助理等职务。

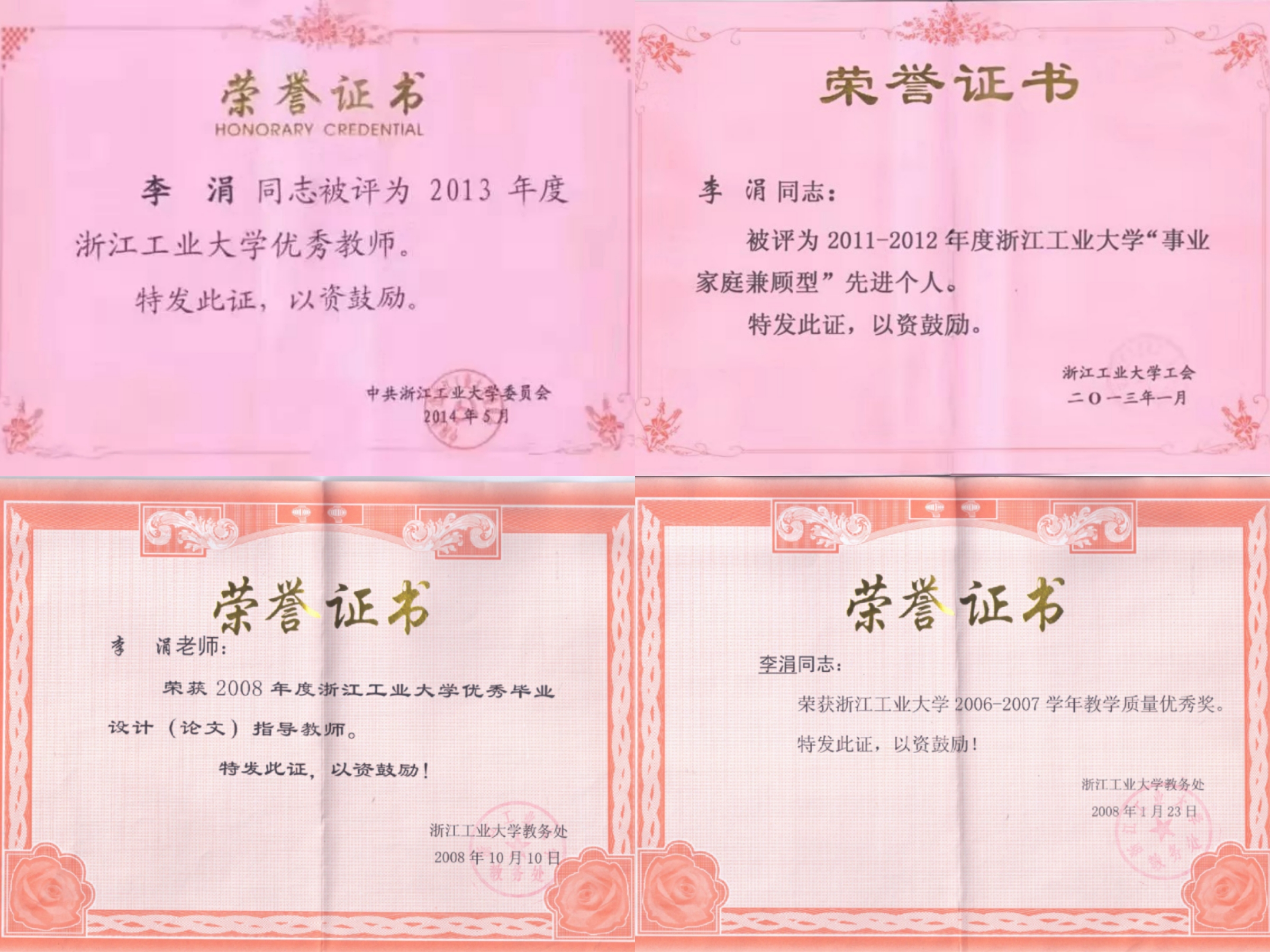

▲李涓所获部分荣誉

在工大的十五年里,李涓获得的奖项和荣誉可谓是不胜枚举,先后获得浙江工业大学教学质量优秀奖、优秀实习指导教师、优秀论文指导教师、优秀教师、优秀导师等等,并多次获得学院、学校“优秀班主任”称号、还获得了“事业家庭兼顾型先进个人”称号。在教学上,李涓的教学风格比较严谨,尽职尽责,受到学生们的普遍喜爱。她对学生的有三个要求:“第一是要勤奋,第二是责任心,第三是有规划。”对于本科生的要求,她说“希望他们能够不耻下问、努力尝试”;对研究生,她则表示“希望他们能把更多的精力和时间投入到实验中来,不断充实自己。”不论是作为老师还是科研工作者,李涓都希望有更多的学生爱上材料专业,并为之做出自己的贡献。谈到科研,李涓表示,目前的研究重点和以前相比还是有点区别。回顾自己的科研生涯,李涓说到:“学生阶段的研究工作,更多的偏向于基础研究,而就职于工大后,特别是成为磁电功能研究所的一员后,感觉可以做一些更贴近企业实际需求的研究,也就是逐步向应用研究转变。”这也是李涓目前正在不断努力的方向。▲李涓所在实验室

值得一提的是,李涓所在的实验室是出了名的干净整洁,她总是对她的学生说,“‘一屋不扫,何以扫天下’,实验室的整洁不仅可以让大家有良好的环境开展科研,更是实验室安全的重要基础”,她是这么说的,也是这么做的,因此也带动了她的学生都养成了良好的行为习惯。

从曾经的勤奋求学的学生到如今爱岗敬业的老师,李涓的身份在变化;从偏向于基础研究到注重应用研究,李涓的研究重点在变化。

但是不论研究的重点如何变化,不论身份如何转变,李涓严谨、求是的学术态度始终没有发生变化。在李涓看来,“学术最重要的精神是‘求是’”,学术研究过程中,应该做到尊重科学事实,坚守学术道德,维护学校和自身的学术声誉。

同时,李涓认为,“学术研究更应该在探索真理的征程上自觉追求卓越”,在探索科学和追求真理的道路上,做到不为名利、甘于寂寞、锐意创新、奋力拼搏,努力把握科技前沿,创造有利于国家发展和社会进步的真知灼见。报考大学时表姐夫对材料专业的力荐,校门口写着如何读大学的两个问题的横幅,实验室里与导师的偶遇……回首都已是许多年。

彼时江南水乡青春年少的女学生,如今已是大学里教学经验丰富的优秀教师,材料专业也从他人口中的大有可为,成了自己热爱并为之奋斗一生的事业。

李涓,依然是那个带着书生气的江南女子,依然在实验室里攻坚克难,依然铭记着当年的座右铭“我们人生的目的是在能服务,而不在享受”。