- 至真人物

2019年3月,浙江工业大学材料科学与工程学院党委启动“桃李育材”教职工先进事迹采编工作,组织在校大学生为全院每一位教职工撰写教书育人、管理服务的生动故事,以此践行“全员自觉追求卓越”的价值理念,弘扬“大材至真、大器至善”院训,号召全体教职工不忘从教初心、感受家校暖心、坚定发展信心、牢记育人恒心,在各自岗位上事必尽善、追求极致、争创一流。

同时,通过这项活动,教育和引导全院学生坚定信念、见贤思齐、提高抱负,为成长为新时代的优秀青年而逐梦不止、奋斗不歇。

学校开展“不忘初心、牢记使命”主题教育期间,本号正式推出“大材之光”人物专栏,倾情讲述浙工大材料人的大学使命、育人情怀、奋斗精神与一流担当,去细细品味和捕捉每一位材料人身心世界里的五彩光芒!

今天推出第二十三期——潘军老师。

潘军,男,中共党员,博士,教授,2004年毕业于安徽工程大学,获学士学位;2007年获硕士学位;2010年毕业于中国科学技术大学,获博士学位;之后在沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学从事博士后研究工作,2014年以Research Scientist的身份工作在阿卜杜拉国王科技大学;2019年进入浙江工业大学材料科学与工程学院工作,现任先进材料研究中心副主任。主要从事半导体纳米材料的精准合成、表面调控及其光电器件研究,发表SCI论文50余篇,其中11篇为ESI高被引论文,授权国际专利4项,先后入选浙江省和国家有关人才项目。

众里寻“材”千百度,埋头苦读求真学

硕士毕业后,潘军没有选择直接就业,而是选择在中国科学技术大学化学系继续深造,获博士学位,师从钱逸泰院士。他说,“其实在我的求学路上,换过好几个专业,但总觉得还没找到想要的方向和目标,再加上当时深受师兄的影响,在他的引导和鼓励下,我决定继续深造,多学一点,学深一点”。

当谈到为什么选择材料这门学科时,潘军笑着说,“从生物工程专业辗转至化学专业再到材料学科,这更像是一种自然而然的选择结果,就好像一个闯荡在外数年的孩子突然找到家了,材料学科才是我的最终归属。”

当潘军顺利拿下博士学位后,他依然觉得,这不应该是他求学之路的终点。他开始把目光转向国外,最后在阿卜杜拉国王科技大学从事了数年的研究工作。

▲潘军(左一)与夫人在阿卜杜拉国王科技大学

多年的海外留学经历中,潘军从纳米材料形貌调控转型向纳米晶的精准合成和光电器件应用开展研究,取得了系列原创性结果,如实现了高品质硫化铅量子点的规划化制备,开创了钙钛矿量子点液相配体交换等。

▲潘军(左一)与原JACS副主编Taeghwan Hyeon合影

汗洒科研路,热血谱青春。这位“狂热”的学者,将所有的时间都投入到了实验中,早出晚归的日子让他的生活变得忙碌而充实。然而,他并不满足于平淡的实验研究,更想要让自己对知识的满腔热血挥洒在实践上。

其实,这个想法在更早的时候就已经初见苗头。2012年,潘军在加拿大多伦多大学Edward H. Sargent课题组访学学习硫化铅量子点太阳能电池制备后,敏锐地觉察到硫化铅这一材料背后蕴含的机遇,那年正是量子点太阳能电池成为研究热点的时候。于是,他与团队开始着手规模化制备硫化铅材料。

▲潘军(左一)与Maksym V. Kovalenko在西班牙参加学术会议

这项研究其实并不那么顺利,质量不可控、产品尺寸偏差大等制备问题接踵而至。勤于攻克、善于思考的潘军在实践中找到了一系列解决方案:引用连续流反应器、设置温度梯度、优化投料比等,研究结果也开始逐渐有了成效。2013年,依托改进的技术成功申请到阿卜杜拉国王科技大学的种子基金,并于2016年与合作导师Osman M.Bakr在沙特阿拉伯注册了Quantum Solution 公司,专注于高品质量子点的规模化制备及新型背光显示薄膜的研制。

▲潘军(左一)与合作导师Osman M.Bakr合影

正是这种对知识的执着渴求和对知识求精求广的态度,促使潘军果断放弃安逸的生活,转而投身实践,让知识在实践中不断拓展和升华。

奋斗创造历史,实干成就未来。2019年,潘军选择回到国内。“其实国外的研究工作相对比较轻松,生活压力也不大,但我觉得这样的日子不是我想要的。我更想回国去努力,去奋斗,为祖国和社会的建设发展付出自己的微小力量”,他说。

回国后,潘军开始活跃在各大学术论坛,与不同学者学习交流,不断充盈自己,挑战自我。2019年,他进入浙江工业大学材料科学与工程学院,一段崭新的挑战开始了。

君子之学必日新,日新者日进也

进入浙工大材料学院后,潘军加入了先进材料研究中心。作为一个“新人”,如何与团队成员顺利渡过磨合期,如何与团队保持步伐共奋进,这些都是巨大的挑战。

一滴水只有放进大海里才永远不会干涸,一个人只有当他把自己和集体事业融合在一起的时候才能最有力量。那时的潘军,依然充满着冲劲和拼搏劲,他相信自己一定可以。

▲潘军(右二)与课题组成员合影

“我觉得融入团队的关键在于同心协力。做科研和学习不同,科研是一件长期的事情,在这个过程中,难免会遇到阻碍和瓶颈。我很幸运,我所在团队有着很强的团队凝聚力,我们既是科研伙伴,又是彼此的精神支柱。我们互相激励,突破难关,携手前进”,潘军感叹道。

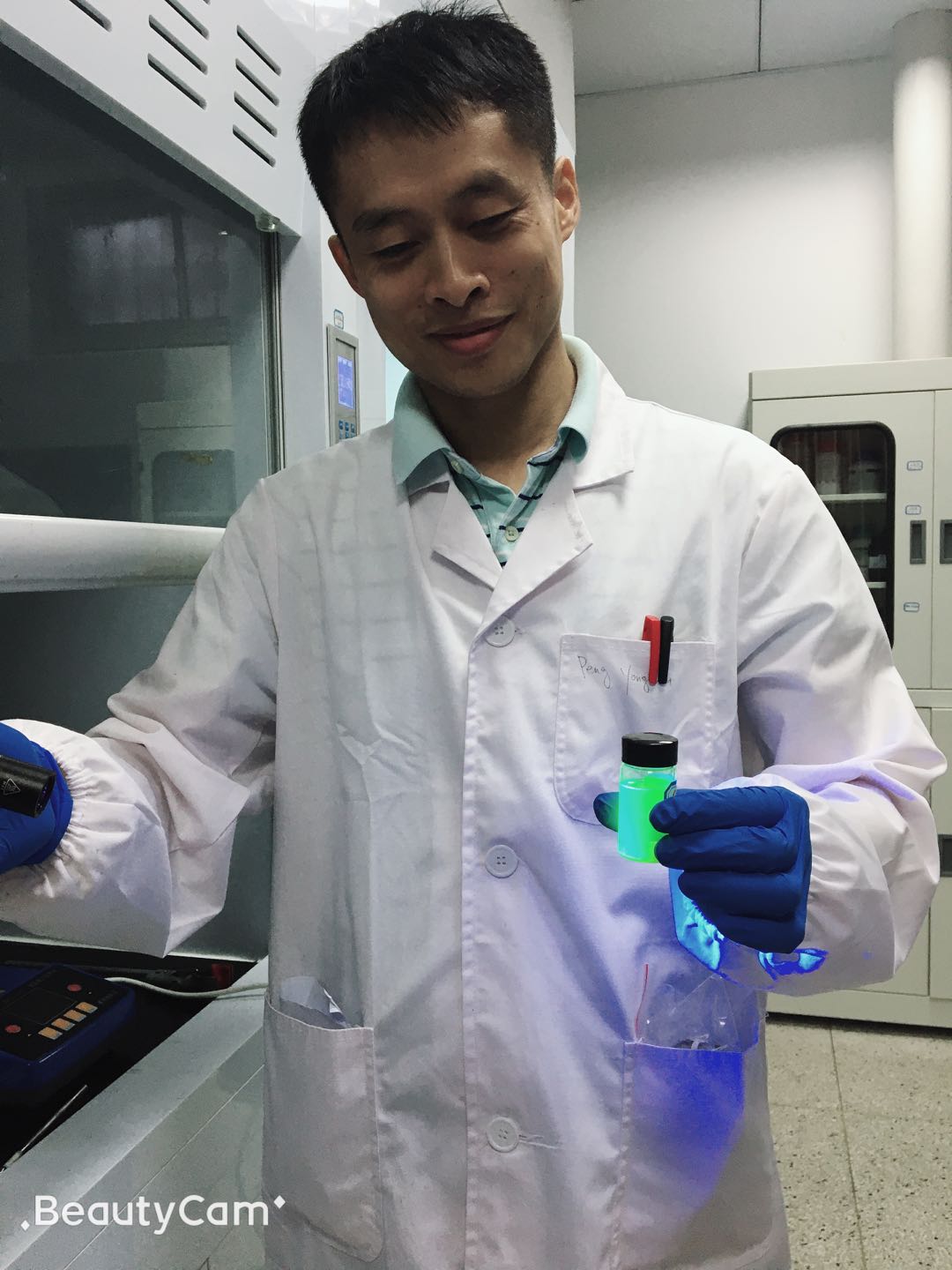

潘军所在团队研究的主要是基于银纳米线导电薄膜相关应用领域,而潘军此前一直接触的是半导体纳米材料。回国后,他将作为热点材料的钙钛矿材料与银纳米线透明导电薄膜相结合,期望获得高效稳定的新型柔性显示器件。

▲潘军正在做实验

此外,他还想针对目前钙钛矿材料的缺陷调控展开深入研究,致力于开发出更加稳定和高效的钙钛矿材料体系,以实现具有优异性能的功能器件,如发光二极管和太阳能电池等。从想法到实践再到应用,潘军始终坚定不移,勇攀创新高地。

▲潘军(右一)与导师钱逸泰院士合影

除了做好研究,在论文写作上,潘军也有特别的体会。他感叹道,“论文写作从来不是一件容易的事,它需要付诸大量的时间精力。例如2019年发表的论文《卤素空位诱导的配体辅助钙钛矿量子点自组装成纳米线》,其实自2017年发现该现象后就已经开始进行了相关研究。但是发现现象容易,如何去解释这个现象,却需要花费大量的时间和精力。

对于写论文,潘军认为有两点是非常重要的。一是论文的选题,二是实验结果的准确性。“我一般会从国际主流出发,跟踪当前的热点,阅读热点文章和高被引文章,及时获取有关信息,再寻找自己研究领域方面的动态。但了解信息只是最基础的,更重要的是自己要尝试开展对新材料的研究,发现问题并思考解决方案”,潘军说道。

“除此之外,实验结果的准确性也至关重要,这直接决定了你对这篇论文的态度。我曾做过一个实验,结果和数据都相当可观,但是当我再去反复验证时,发现再也得不到一模一样的结果,我想这也是我们科研人经常会遇到的问题。也许可以用这个可观的实验结果可以写出一篇论文,但这是对科研成果的不负责。不断验证实验,确保结果准确,这是我的态度,”潘军说。

▲潘军(左一)与太原理工大学崔艳霞教授合影

潘军不断汲取不同相关学科的专业知识,广泛学习,深入研究,形成了庞大而严密的知识体系。他坦言道,“在论文的产出上,将其他学科的知识同自己的专业知识关联起来是十分必要的。因为学识的广度能破除思维的局限。”

优秀的论文,离不开扎实的基础知识、丰富的文献积累、发现问题的敏锐双眼、开拓的创新思维和科学严谨的科研态度,有了这些做肥沃土壤,自然能孕育出优秀的论文。而他也努力尝试将这些宝贵的经验身体力行地传授给学生。

甘为孺子育英“材”,克勤尽力细心栽

谈到教书育人,潘军颇为感触。他说,“在我的眼里,教育不仅仅是为学生传授知识,更是在学生心灵中播下希望的种子,用爱浇灌并让种子在学生心中生根发芽,让学生在迷茫中找到方向。用自己的心感受学生的心,让爱成为我与学生之间的桥梁,这是我的秘诀。

在课堂教学上,潘军也有自己独到的见解。在他看来,良好的学习氛围不仅能给个人的学习锦上添花,还能带动集体的学习动力,提高集体的学习效率。因此,他非常注重营造课堂学习氛围,例如增加与学生的互动、提高学生的专注度、调动学生的积极性等。

当问到他对学生的建议时,他说到,“学好材料这门专业,关键要靠自己,首先自己要有坚定的自控力、责任感和进取心。此外,还要注意自己的身心健康,‘健康的身体是学习的本钱,一个好的心情将是学习效率提高器’。”

研究生做研究,这是第一要义,而学术素养是必备的条件。为了培养研究生的科研素养,潘军会根据不同学生的特点,帮助他们做好科学规划。每学期开学,他会指导学生做好学术计划,例如这学期要读多少文献、学习哪些研究方法、参加哪些学术会议、写哪些论文等等;期末时召开总结会,一起回顾反思本学期的收获与体会,总结经验和教训。

▲潘军(前排左三)与课题组师生合影

在研究生的培养过程中,潘军非常强调朋辈互助和文化传承。每周一次的师生见面交流会从未间断,同门之间互相分享一周收获,一起讨论困难和瓶颈,在思维碰撞中激发学生们的科研灵感。除此之外,潘军还鼓励学生积极组织“无导师”研讨会,让学生有更多的时间和机会深刻了解彼此、迅速掌握科研方法。朋辈之间互帮互助的情谊,让课题组文化得到了传承和发扬。

桃李不言,下自成蹊。正是作为一名科研者的孜孜不倦和一名教师的古道热肠,让潘军得到了学院师生的广泛认可,学生总亲切地叫他“男神”老师。

2018级研究生杨中林说,“潘老师对待科研非常认真,我每次把文章交给他时,他会仔细斟酌文章里的每一句话的合理性,并且当天就能收到潘老师的修改意见。无论是论文反馈,还是研究中的疑问,潘老师总能非常及时地解答,这让我非常敬佩”!

2019级研究生王雯雯说,“潘老师不仅学术造诣颇深,还十分擅长运动。他常鼓励我们不仅要热爱科研,更要热爱生活。宽以待人,严于律己,这正是潘老师平日里待人接物的真实写照,他不仅是我科研道路上引路人,更是我人生道路上的楷模!”

▲潘军(前排右三)与羽毛球爱好者合影 ▲潘军(后排右二)与足球爱好者合影

从那个对知识极度渴求的少年,到传道授业解惑的师者,永远不变的是潘军对知识的索求、纳广求精的求学态度与知行合一的实践准则,这将随他的教学科研生活不断发扬光大。